Debe ser uno de los argumentos más curiosos levantados por el oficialismo, y particularmente por un sector –a estas alturas mayoritario– de Renovación Nacional. Según lo expresado por 8 senadores y 21 diputados, no existirían condiciones para este proceso, considerando la violencia e inseguridad que aún se mantienen en el país. Solo un detalle: La Moneda es dirigida por uno de los suyos y son parte de un Gobierno que, se supone, debería asegurar ese derecho. ¿No era esa una de las promesas con que llegaron al poder en 2017?

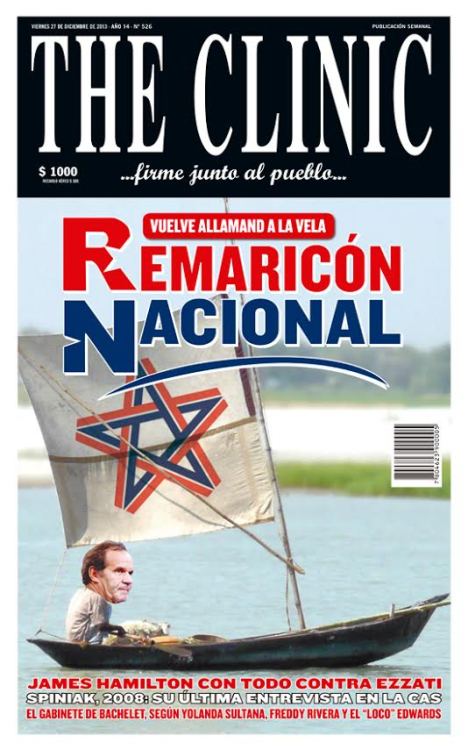

Pero si las razones usadas sonaron extrañas, el rol activo cumplido por Andrés Allamand fue el hecho político que marcó el anuncio –casi simultáneo– de estos 29 parlamentarios. El senador había expresado públicamente su apoyo decidido a la opción Sí hasta solo unas semanas antes. Convencido, según él, de que la Constitución actual tenía divididos a los chilenos por más de cuarenta años, que era el momento de hacer cambios y que, por tanto, se requería una nueva Carta Magna.

¿Qué le pasó a Allamand? Nada nuevo. A solo cinco días del acuerdo del 15 de noviembre, el senador ya parecía estar echando pie atrás cuando afirmaba que, si no se alcanzaban los 2/3 para ninguna de las normas, fracasaría la convención, el plebiscito, “y aunque les moleste no hay nueva Constitución”. Punto.

El senador era el primero en advertir la posición del sector más duro de la derecha: habían firmado, a regañadientes, para salir del paso, para evitar el repudio de lo que la mayoría de la gente estaba expresando –en todas las encuestas disponibles, cercano al 70%– en la calle. Fue una forma de “testear” el ambiente, de tomar la temperatura. Al parecer, el exministro de Piñera ha sido fiel a su propia estrategia que busca posicionarse en una derecha silenciosa y pasiva durante toda la primera parte del estallido social.

Lo cierto es que la derecha más dura, la que ha liderado la UDI y Republicanos, logró finalmente posicionarse en el Gobierno a partir de hace un mes e impuso su punto de vista. Esto ha sido tan evidente, que La Moneda dio también un giro y pasó de la proyección de una cierta apertura al diálogo hasta poner en práctica una estrategia confrontacional, más provocadora, que tiene tres objetivos claros: reencantar a sus bases más ideologizadas, generar temor en el ciudadano medio respecto del control que grupos radicales tendrían sobre la oposición y, claro, lo más importante, desacreditar el cambio de la Constitución.

La estrategia del temor, de generar miedo es tan antigua como la historia de la humanidad y de la política. La han usado todas las dictaduras y muchas democracias cuando se quedan carentes de ideas. Es una salida fácil que a veces da resultados, pero estos siempre son a corto plazo y suelen convertirse en un búmeran. Comunicacionalmente la receta es sencilla: generar confusión en la información –como el Big Data–, crear realidades paralelas, instalar ideas que provocan dudas y generar una sensación de incertidumbre respecto del futuro. Por supuesto, para eso se requiere también de grupos que colaboren en la estrategia, que presenten conductas atemorizantes, aunque sean unos pocos. Lo que pasó en la PSU es el cruce perfecto.